農のかたち〜私流〜

数字を意識した 管理と経営を

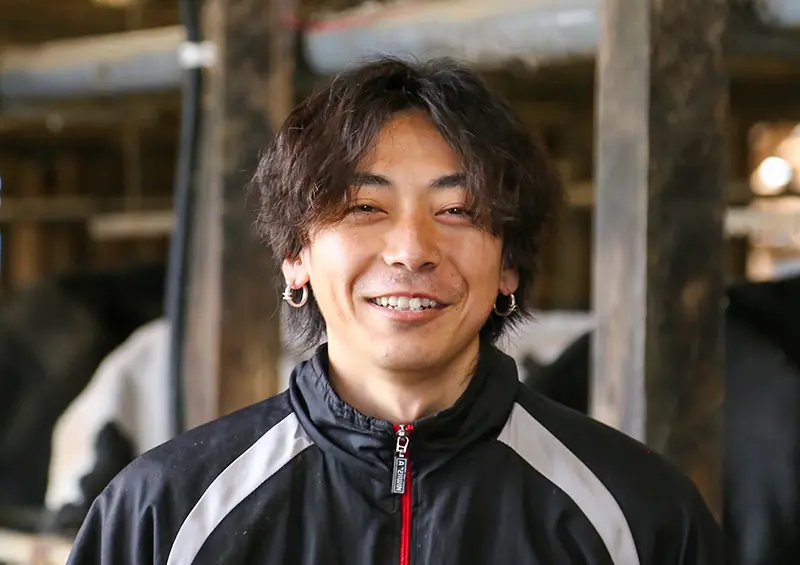

洋野町で、両親と経産牛110頭、未経産牛60頭を飼養する滉人さん。就農して4年目を迎える。結果が見える経営を基本に数字を意識した安定経営に向け日々奮闘している。

酪農を志す仲間との出会い

酪農家の5人兄妹の次男として育った滉人さん。牛がいる生活が日常にあり、小学3年生までは共進会でリードマンも経験していた。小学4年生からはスポーツ少年団に入り、野球の練習に明け暮れる日が続いた。その後、中学校に進み野球を続けていたが、将来のことも考え始めていた。牛が嫌いではなかった滉人さんは「誰もやらないのであれば継ごうかな」と、両親に話しをしていた。その事もあって、中学2年生の時に父が新しく牛舎を建て替え、酪農を続けていくための基盤を作っていた。

酪農をやるのであれば農業高校への進学も考えたが、両親の意向もあり地元の高校に進学。卒業後は酪農を学ぶため北海道の帯広畜産大学の別科に進んだ。しかし、入学して感じたのが同級生とのギャップだった。農業高校で酪農を学んできた人が多く、知識や経験の違いを実感した。「実家は酪農家だったが周りとの違いを感じた。反面、改めて『気を引き締めてやらないと』という気持ちになった」と当時を語る。当初は実習があっても、ついて回るのが精一杯だったが、環境にも慣れてきた滉人さんは牛に触れる実習に力を入れた。その分、座学が疎かになりがちになり「あの時に手を抜いた分、今は勉強の日々です」と苦笑いする。

卒業後は1年間、北海道の酪農家で実習した。200頭規模の牛舎で仕事をこなすことで経験を積み、今の滉人さんの酪農家としての基礎を作った。「搾乳や分娩、子牛の哺乳など、本当の酪農家としての仕事をしたのは初めてだった。共進会にも力を入れていたので改良についても学ぶことが多かった」と振り返る。その後、21歳の時に実家で酪農家としてスタートを切った。

数字が見える経営を

就農後は実習で学んだことを意識し、牛が快適に過ごせる環境づくりに取り組んだ。敷料のおがくずに石灰を交ぜることで寝床を乾きやすくすることで牛の不快感を軽減させている。一方、今までの父のやり方と違うこともあったが「父からは、やりたいようにやれと言われた。また、牛舎を建て酪農を続けていける基盤を作ってくれていたことにも感謝している」と話す。父が建てた牛舎は100頭規模で、自動給餌機もあり作業効率も良い環境が整っていた。

用意された基盤に甘んじることのない滉人さんは、1日の個体乳量35㎏を目標に掲げている。2年前からゲノム解析を導入することで牛の能力を数値化し、牛のポテンシャルを上げるため改良にも力を入れている。「ゲノム解析は費用が掛かるが、明確な数値が見えるのでメリットを感じている。乳量は収入に直結するので、乳質の数値も意識して管理している」と話す。数値を意識することで安定した経営にもつなげていく考えだ。

また、10月に開催される全日本ホルスタイン共進会について「改良にも力を入れて来た。9月の予選に照準を合わせ、出場を勝ち取りたい」と目を輝かせる。

滉人さんが住む久慈地域には同年代の酪農家も多い。「地域には同年代の仲間も多く乳業メーカーもあり『ゆめ牛乳』は私たちが生産する生乳からできている。この強みを生かし差別化した商品ができれば地域も元気になると信じている」と話す。酪農家としての誇りを胸に未来を描き始めている。

プロフィール

塩倉 滉人 さん

旅行先で地元料理を食べるのが好きで、宮崎県で食べた鶏肉がおいしかったです。

※広報誌「夢郷」 2025年5月号掲載時の情報です。掲載情報が変更となっている場合がございます。

このページはお役に立ちましたか?